Von Typhus bis Corona

1910 · 110 Jahre Krankenhaus in Ottweiler · 2020

von Hans Werner Büchel, Ottweiler

Das erste Krankenhaus wurde als Kreiskrankenhaus Ottweiler in Zeiten von immer wieder auftretenden Typhus-Epidemien am 1. Mai 1910 eröffnet. Die daraus hervorgegangene Marienhausklinik Ottweiler wurde in der Zeit der weltweiten Corona-Pandemie am 27. März 2020 de facto geschlossen.

"Von Typhus bis Corona" beschreibt die 110 Jahre dazwischen.

Vorgeschichte des Gesundheitswesens in Ottweiler

Spitalstraße, Siechhauser Weg und Lazarettstraße sind alte Ottweiler Straßennamen, die auf eine Kranken- und Altenfürsorge vor langer Zeit hinweisen. Während Spital und Lazarett eindeutig mit der Wiederherstellung der Gesundheit von Menschen in Verbindung gebracht werden können, war das Siechhaus ein Ort, wo die „Dahinsiechenden“ weitgehend ihrem Schicksal überlassen blieben. Bei großen Seuchen mit ansteckenden Krankheiten wurden die Menschen außerhalb der Stadt in besonderen Behausungen isoliert.

Wie es um die Gesundheit der Ottweiler Bevölkerung in der zweiten Hälfte des 19. Jh. bestellt war, erfahren wir aus einer sehr ausführlichen Untersuchung von Eugen von Schlechtendal (Bild links), der im Jahre 1859 zum Landrat des Kreises Ottweiler berufen wurde und der dieses Amt zwölf Jahre lang bis 1871 innehatte.

Schlechtendal hatte ermittelt, dass die Menschen im Kreis Ottweiler am häufigsten an Entzündungen der Schleimhäute, an Rheuma und an Magenleiden erkrankt waren und zudem die Kindersterblichkeit sehr hoch war. Der Landrat listete auch das medizinische Personal auf, das sich damals um die Kranken kümmerte: 2 promovierte Ärzte mit einem Heilgehilfen, 3 Hebammen in Ottweiler-Stadt und 3 Hebammen in Ottweiler-Land. Um das Vieh kümmerte sich ein Tierarzt. Ottweiler hatte zu dieser Zeit rund 3.700 Einwohner.

Teil 1: Die Zeit des Anfangs

Der Bau der Rhein-Nahe-Eisenbahnstrecke von Neunkirchen bis nach Bingen brachte im 19. Jahrhundert ein Eisenbahn-Lazarett und damit erstmals so etwas wie ein reguläres Krankenhaus nach Ottweiler. Das 1857 im Haus Neuheisel in der Ziegelhütte direkt an der Bahnlinie in Betrieb genommene Lazarett war allerdings ausschließlich den beim Eisenbahnbau verletzten und verunglückten Arbeitskräften vorbehalten, die größtenteils nicht aus Ottweiler stammten. Um die kranken Menschen in unserer Stadt kümmerten sich in erster Linie die hier niedergelassenen Ärzte. Nach deren Anweisungen oblag die Krankenpflege in der Regel den Familienangehörigen. Wirksame Unterstützung erhielten sie erst gegen Ende des Jahrhunderts von Schwestern der beiden großen christlichen Kirchen. Evangelischerseits kamen Diakonissen vom Rheinischen Diakonissen-Mutterhaus aus Sobernheim bzw. Bad Kreuznach und von katholische Seite Ordensschwestern der Armen Dienstmägde Christi vom Mutterhaus aus Dernbach/Westerwald nach Ottweiler. Die damals von der Einwohnerschaft sehr dankbar angenommenen Dienste dieser Frauen an den Kranken und Pflegebedürftigen in unserer Stadt waren die Vorläufer der heutigen ambulanten Krankenpflege.

Während des Krieges 1870/71 gab es zwei Lazarette in der Stadt. Zuerst in den von Heinrich Schenkelberger zur Verfügung gestellten Räumen seiner Fabrik in der hinteren Bahnhofstraße (später Gelände der Fa. Werle), danach im Knappschaftshaus in der heutigen Goethestraße/Ecke Hombrück.

Bild links: Ansicht der Fa. Schenkelberger au dem 19. Jh., rechts das ehemalige Knappschaftshaus in heutiger Ansicht

Eisenbahnbau und Krieg waren aber nicht die Anlässe für das erste allgemeine Krankenhaus, das im Jahre 1886 in Ottweiler errichtet und von der Ortskrankenkasse in Zusammenarbeit mit der Stadt Ottweiler im Gebäude des ehemaligen Eisenbahn-Lazaretts betrieben wurde.

Das erste Ottweiler Krankenhaus in der heutigen Lazarettstraße

Es waren immer wieder aufkommende Epidemien, die diesen Schritt notwendig machten. Die von der Bevölkerung Nervenfieber genannte, von Ärzten und Wissenschaftlern als Typhus bezeichnete Krankheit grassierte als Seuche besonders häufig im Südwesten Deutschlands. Innerhalb des heutigen Saarlandes waren in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts Malstatt-Burbach, Hülzweiler und Ottweiler zu Schauplätzen größerer Typhus-Epidemien geworden. Als Ursache dieser mit sehr hohem Fieber einhergehenden und unbehandelt leicht zum Tode führenden Krankheit erwiesen sich sehr bald Bakterien der Gattung der Salmonellen und als Übertragungsweg vor allem das damit verunreinigte Trinkwasser. Der Staat begann auf allen Ebenen mit Maßnahmen zur Eindämmung dieser Seuche. Gleichzeitig forschten Wissenschaftler wie Dr. Robert Koch (*1843 †1910) an den Ursachen von Typhus und suchten nach geeigneter Medizin dagegen. Unter seiner Leitung kam es 1890 zur Gründung des „Königlich Preußischen Instituts für Infektionskrankheiten“ in Berlin. Aus dieser Einrichtung ging später das Robert Koch Institut (RKI) hervor.

Da sich im Preußen der Jahrhundertwende die Erkenntnis durchsetzte, dass man Seuchen am besten dort bekämpft, wo sie entstehen, erhielt der Kampf gegen den Typhus auch auf der lokalen Ebene des Landkreises Ottweiler oberste Priorität. Die Anlässe und die sich daraus ergebenden konkreten Maßnahmen bis zu dem Tag, als das Kreiskrankenhaus Ottweiler erstmals seine Pforten öffnete, zeigt die folgende kleine Chronologie:

- 1891/92: Große Typhusepidemie in Ottweiler. Das zuvor mit durchschnittlich 5 bis 10 Patienten belegte neue Krankenhaus nahm nun 60 – 80 Kranke zur Pflege auf.

- 1901: Bildung des Kreisgesundheitsamtes und Einstellung des ersten Kreisarztes. Dr. med. Karl Schmidt führte dieses Amt 34 Jahre lang aus. Seine Hauptaufgabe: Bekämpfung der Typhus-Seuche. Auftretende Typhus-Fälle wurden nun meldepflichtig.

Der erste Kreisarzt Dr. med Karl Schmidt (Foto: privat)

- 6. März 1902: Der Kreistag des Kreises Ottweiler beschloss die Anschaffung von zwei „Döcker´schen Baracken“ mit je 12 Betten und den Kauf eines Krankentransportwagens. Direkter Anlass waren erneut auftretende größere Typhus-Epidemien um die Jahrhundertwende.

Eine der beiden vom Kreis Ottweiler angeschafften Döcker´schen Baracken (Bild: Otto Germer, Ottweiler)

- 28. Okt. 1902: Der Erwerb eines knapp einen halben Hektar großen Grundstückes in der Hohlstraße für Krankenhauszwecke wurde vom Kreistag einstimmig beschlossen. Auf dem Gelände sollen eine Baracke sowie ein massives Vorrats- und Wirtschaftsgebäude errichtet werden.

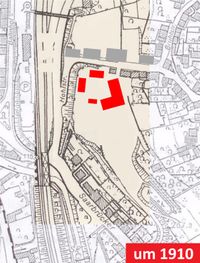

Das vom Landkreis erworbene Gelände an der Hohlstraße (gelb markiert)

- 1903 – 1905: Bau der vom Kreistag beschlossenen Gebäude. Die beiden Baracken waren transportabel und konnten somit dort im Kreisgebiet eingesetzt werden, wo sie am dringendsten gebraucht wurden.

- 1904 – 1909: Anhaltende Typhus-Erkrankungen im Kreis. Mit 196 Fällen bildete das Jahr 1907 den Höhepunkt der Epidemie.

- 1. Juli 1907: Der Kreistag beschloss die in der Hohlstraße vorhandenen Einrichtungen zu einem ständig betriebenen Krankenhaus auszubauen. Dieser Ausbau wurde 1909 abgeschlossen.

- 1. Mai 1910: Eröffnung des Kreiskrankenhauses Ottweiler.

Die in der Entstehungsphase des Krankenhauses verantwortlichen Landräte waren Maximilian Freiherr Laur von Münchhofen (1896-1909) und Dr. jur. Carl von Halfern (1909-1916). Als erste Ärzte wirkten die Sanitätsräte Dr. Philippi (Inneres) und Dr. Sell (Chirurgie), unterstützt vom Pflegepersonal, das aus Schwestern des Vaterländischen Frauenvereins vom Roten Kreuz aus dem Mutterhaus in Köln-Lindenthal gebildet wurde.

Die Landräte Laur von Münchhofen und Dr. von Halfern und die beiden ersten Chefärzte Dr. Philippi und Dr. Sell sowie der erste Schwesternkurs des Vaterländischen Frauenvereins vom Roten Kreuz im Kreiskrankenhaus Ottweiler des Jahres 1913

Teil 2: Die Zeit des Ausbaus

Während der beiden Weltkriege (1914-18 und 1939-45) unterstand das Kreiskrankenhaus Ottweiler als Reservelazarett der jeweiligen militärischen Führung. Entsprechend den Bestimmungen der Genfer Konvention waren auf dem Dach des Hauses riesige Rotkreuzfahnen zur Kennzeichnung als medizinische Einrichtung angebracht. In der Zeit des Ersten Weltkrieges wurden im Kreiskrankenhaus Ottweiler 2.121 verwundete und kranke Soldaten aufgenommen und betreut. Einige der hier tätigen Ärzte wurden zum Kriegsdienst eingezogen.

Die beiden Fotos zeigen einen Lazarettzug im Ottweiler und einen Blick in ein Krankenzimmer während des Ersten Weltkrieges

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zeichnete sich ab, dass die 1910 geschaffene Einrichtung den Anforderungen an ein modernes Krankenhaus nicht mehr gerecht wurde, weshalb im Herbst 1924 die Um- und Neugestaltung des Hauses unter der Leitung von Kreisbaumeister Ertz in die Wege geleitet wurde. Am 25. Mai 1927 konnte der Erweiterungsbau eingeweiht werden.

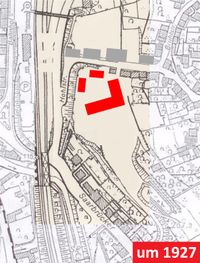

Die erste große Erweiterung des Ottweiler Kreiskrankenhauses von 1927

In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, den das Haus trotz seiner Nähe zur strategisch wichtigen Eisenbahnlinie ohne größere Schäden überstanden hatte, wurden nur kleinere Veränderungen an der Bausubstanz vorgenommen. Erst 1955 vergrößerte man das Krankenhaus durch einen großen Erweiterungsbau und ein neues Schwesternwohnheim (späteres Verwaltungsgebäude) merklich.

Ende der 50er Jahre beschloss der Kreistag umfassende Modernisierungen und Erweiterungen des Kreiskrankenhauses, die sich in mehreren Bauabschnitten bis in die 80er Jahre erstreckten.

Die einzelnen Bauabschnitte wurden wie folgt fertiggestellt:

- Erster Bauabschnitt am 24. Januar 1964: Krankengymnastik, Bäderabteilung, Röntgenabteilung, Räume der Inneren Ambulanz, Chirurgische Ambulanz, OP-Abteilung und zwei weitere Stationen mit 40 Betten.

- Zweiter Bauabschnitt am 2. Januar 1967: Neues Bettenhaus und neu errichtete Gynäkologie. Das Haus verfügte danach über 250 Betten.

Die Frauenklinik genannte geburtshilflich gynäkologische Hauptfachabteilung wurde von 1967 bis zum Jahre 1993 von Chefarzt Dr. med. Helmut Maul geleitet. In diesen 26 Jahren erblickten im Ottweiler Krankenhaus 10.000 Kinder das Licht der Welt.

- Dritter Bauabschnitt am 5. Februar 1972: Neuer Personalspeiseraum, Intensivstation der Inneren Medizin mit 11 Betten, Intensivstation der Chirurgie, weitere Patientenzimmer, 2 OP-Säle der Frauenklinik und Ambulanzräume.

Der Personalbestand des Kreiskrankenhauses ergab zu dieser Zeit das folgendes Bild: In den Kliniken waren 4 Chefärzte, 3 Oberärzte, 17 Ärzte, 91 Schwestern und Pfleger und 17 medizinische Fachangestellte tätig. Die Wirtschaftsabteilung umfasste 5 Angestellte und 36 Arbeiterinnen, das Hauspersonal bestand aus 33 Beschäftigten und in der Verwaltung arbeiteten 16 Angestellte. In der hauseigenen Kranken-pflegeschule wurden 43 Krankenpflegeschülerinnen ausgebildet.

- Vierter Bauabschnitt am 25. Oktober 1982: Neuer moderner Bettentrakt, im Untergeschoss eine Betten-Zentrale, die Krankenhauskapelle und das ärztliche Archiv.

- Fünfter Bauabschnitt am 1. Dezember 1984: Zentrallager und Büro für Einkauf, Liegendaufnahme und Chirurgische Ambulanz, Innere Ambulanz und Labor, Infektionsstation mit 22 Betten.

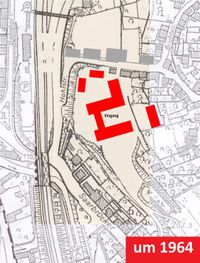

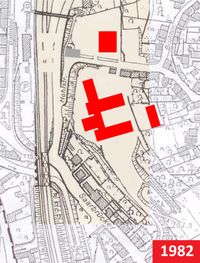

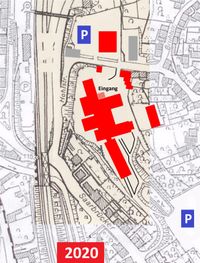

Die Aufnahmen zeigen das Ottweiler Krankenhaus im Jahr 1964 (noch mit dem Altbau) und nach Fertigstellung des vierten Bauabschnitts im Jahr 1982. Die weiteren Bilder zeigen das 1968 fertiggestellte Schwesternwohnheim mit integrierter Krankenpflegeschule und das 1972 erstmals in Dienst gestellte Notarztsystem sowie eine Gesamtansicht der späteren Marienhausklinik Ottweiler im Jahre 2020.

Damit war der Ausbau des Ottweiler Krankenhauses weitgehend abgeschlossen. Alle Maßnahmen der folgenden Jahre waren im Wesentlichen Modernisierungen oder Sanierungen, von denen die Erneuerung des OP-Traktes mit Intensivstation und Aufwachraum die größte Investition darstellte.

Die Lagepläne des Geländes in der Hohlstraße zeigen den jeweiligen Ausbaustand des Ottweiler Krankenhauses (Karten: H. W. Büchel)

Durch die Anschaffung von hochwertigen Geräten der medizinischen Diagnostik wurde die genaue Erkennung von Krankheiten durch die Ärzte der verschiedenen Fachabteilungen gewährleistet. Dies ermöglichte eine zielorientierte Therapie der anvertrauten Patienten bis zur Entlassungsreife.

Erstmals im Saarland wurde im Jahre 1972 ein am Krankenhaus stationiertes Notarztwagensystem zur Verfügung gestellt. Es war das erste Rettungsfahrzeug, das mit Notärzten und Rettungsassistenten bzw. -sanitätern des Deutschen Roten Kreuzes rund um die Uhr und an Sonn- und Feiertagen einsatzbereit war.

Eine große Zahl an hochqualifizierten Ärzten und Pflegekräften kümmerte sich über Jahrzehnte hinweg um das medizinische Wohl der Menschen, unterstützt von einem gut ausgebildeten medizinischen Fach- und Funktionspersonal. Um das ebenso wichtige seelische Wohl sorgte sich die ökumenische Krankenhausseelsorge der beiden christlichen Kirchen in Ottweiler mit einer eigens dafür eingerichteten Krankenhauskapelle. Zusätzliche Begleitung und Unterstützung erfuhren die Patienten durch den ehrenamtlichen Dienst der Grünen Damen und Herren. Und zeitgleich mit der Einführung des Krankenhaussozialdienstes wurde 1987 auch das Ehrenamt des Patientenfürsprechers geschaffen. Eine größtmögliche Fürsorge für die Menschen in der besonderen Situation ihres Krankenhausaufenthaltes war damit sichergestellt.

Teil 3: Krankenhausträger und Klinikfinanzierung

Seit der Eröffnung 1910 und während der beiden Weltkriege war der Landkreis Ottweiler alleiniger Träger des Krankenhauses. Die dort tätigen Ärzte und das Funktionspersonal waren beim Kreis angestellt, die Verwaltung erfolgte direkt durch den Kreis. Die amtierenden Landräte waren die obersten Vorgesetzten des Krankenhauspersonals. Investitionen wurden durch allgemeine Mitteln des Kreishaushaltes, medizinische Leistungen im Wesentlichen aus der Krankenversicherung finanziert.

Nachkriegszeit

In den ersten beiden Jahrzehnten der jungen Bundesrepublik war das Krankenhauswesen reine Ländersache, ohne jegliche Kompetenzen oder Beteiligungen des Bundes. Somit blieb auch die Trägerschaft des Kreiskrankenhauses Ottweiler unverändert beim Kreis. Die medizinischen Leistungen wurden durch Pflegesätze finanziert, die zwischen den Sozialversicherungsträgern und der Klinikverwaltung vereinbart wurden, während Investitionen über den Kreishaushalt und durch Zuschüsse des Landes finanziert wurden. Bereits Mitte der 60er Jahre zeichnete sich ab, dass durch die Pflegesätze die medizinischen Leistungen der Kliniken nicht mehr ausreichend gedeckt werden konnten. Daher führte die Bundesregierung nach einem 1966 erfolgten Beschluss des Deutschen Bundestages eine eingehende Untersuchung des Krankenhauswesens in Deutschland durch, die im Jahre 1969 abgeschlossen wurde. Unmittelbar danach handelte der Gesetzgeber.

1969: Krankenhäuser werden zur öffentlichen Aufgabe

Am 22. Mai 1969 erfolgte eine fundamentale Veränderungen im Krankenhauswesen. An diesem Tag trat eine Änderung des Grundgesetzes in Kraft, mit der die in Artikel 74 aufgeführten Bereiche der konkurrierenden Gesetzgebung zwischen dem Bund und den Ländern erweitert wurden. Nunmehr erstreckte sich die konkurrierende Gesetzgebung auch auf „die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Regelung der Krankenhauspflegesätze.“ Die Mitfinanzierungskompetenz des Bundes ergab sich aus Artikel 104a des Grundgesetzes. Mit dieser Grundgesetzänderung wurde das Vorhalten von Krankenhäusern zur öffentlichen Aufgabe.

Bereits 1972 wurde das erste Krankenhausfinanzierungsgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze erlassen. Die Finanzierung erfolgte über ein duales System: die Investitionskosten wurden aus Steuermitteln bestritten und die Benutzungskosten (medizinische Kosten) wurden über Tagespflegesätze gedeckt. Im Gegensatz zu früher geschah dies jetzt mit Beteiligung des Bundes.

Budgetierung und Änderung der Unternehmensform

Zum 1. Januar 1987 wurde im Krankenhauswesen die Budgetierung eingeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt galten die vom Träger jährlich beschlossenen Wirtschaftspläne. Als einem der ersten Häuser im Saarland gelang es damals dem Kreiskrankenhaus Ottweiler, mit den Sozialleistungsträgern ein Budget zu vereinbaren; es betrug 24,7 Mio. DM für das erste Jahr 1987.

(Foto: Archiv H. W. Büchel)

Nur wenige Jahre später folgte der Landkreis Neunkirchen dem damals vorherrschenden Trend der Privatisierung im Krankenhauswesen. Auf Beschluss des Kreistages wurde das bisher als Eigenbetrieb geführte Kreiskrankenhaus ab dem 1. Januar 1993 in die neue Rechtsform der „Gemeinnützigen Klinikgesellschaft des Landkreises Neunkirchen mit beschränkter Haftung“ (kurz KLN) übergeleitet. Als Anfangskapital wurde der gesamte Krankenhausbetrieb einschließlich Grund und Boden in die neue gGmbH übertragen. Der Landkreis blieb alleiniger Teilhaber der Gesellschaft und das Haus blieb auch als GmbH Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband des Saarlandes. Für die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten änderte sich grundsätzlich nichts. Unter dem Vorsitz des Landrates setzte sich der neue Aufsichtsrat aus 8 Vertretern des Landkreises und 5 Vertretern der Arbeitnehmer zusammen. Damit die Versorgungsstruktur des Hauses auf dem Gebiet der Frauenheilkunde und Geburtshilfe abgerundet wurde, beschloss der Kreistag die Übernahme der Kinderklinik Neunkirchen-Kohlhof zum 1. Januar 1994.

Kooperation mit Marienhaus

Angesichts tiefgreifender Veränderungen in der Krankenhauslandschaft ging der Landkreis Neunkirchen sieben Jahre später zum nächsten Schritt über. Im Februar 2001 wurde zwischen der Klinikgesellschaft des Landkreises Neunkirchen und der Marienhaus GmbH eine Kooperationsvertrag unterzeichnet, der die Klinik in Ottweiler mit der Kinderklinik Kohlhof, das St. Josef-Krankenhaus in Neunkirchen und das Marienkrankenhaus in St. Wendel einschloss. Landrat Dr. Hinsberger und der für Marienhaus tätige Rechtsanwalt Molzberger bezeichneten diesen Schritt als „ein Modell zur langfristigen Zukunftssicherung der vier Häuser“.

Einführung der Fallpauschalen im deutschen Gesundheitssystem

In der Zeit des 2. Bundeskabinetts Schröder kam es im Jahre 2003 durch die Einführung von sogenannten Fallpauschalen zu einem fundamentalen Wandel in den Finanzierungsgrundlagen des deutschen Krankenhauswesens, das zu dieser Zeit auf Bundesebene von Gesundheitsministerin Ulla Schmidt verantwortet wurde. Nach australischem Vorbild wurden bei diesem pauschalisierten Abrechnungsverfahren die Patienten (Krankenhausfälle) anhand bestimmter Daten einer bestimmten Fallgruppe zugeordnet. Diese DRG (Diagnosis Related Groups, zu Deutsch: diagnosebezogene Fallgruppen) lösten die bis dahin geltenden Pflegesätze in der Krankenhausbehandlung ab. In der Folge dieses grundlegenden Wandels kam es zu einem erheblichen Druck insbesondere auf kleinere Häuser, der bis heute anhält. Dabei ist das DRG-System bis heute umstritten geblieben. Insbesondere, weil seit der Einführung der Fallpauschalen der Aufenthalt eines Menschen in einem Krankenhaus von den Gesundheitsökonomen in erster Linie als Kostenfaktor betrachtet wird. Die medizinisch bestmögliche Behandlung der Patienten trat für diese Klinikmanager in den Hintergrund.

Der Trägerwechsel: Verkauf der KLN an die Marienhaus GmbH

Im Jahre 2004 gab der Kooperationspartner Marienhaus GmbH bekannt, dass er die Kinderklinik in Kohlhof und das St. Josef-Krankenhaus in Neunkirchen zusammenlegen und als Verbundklinik am Standort Kohlhof mit einem Investitionsvolumen von rund 27 Mio. Euro (davon 21 Mio. Euro Fördermittel des Landes) neu bauen werde.

Schon ein Jahr später kam es dann zum Trägerwechsel und damit zur endgültigen und diesmal echten Privatisierung. Vorausgegangen war der Beschluss des Kreistages in seiner Sitzung am 6. September 2005, die Klinikgesellschaft des Landkreises Neunkirchen an die Marienhaus GmbH zu veräußern.

Teil 4: Die Ära Marienhaus

Der Vertrag zwischen dem Landkreis Neunkirchen und der Marienhaus GmbH für den Kauf der KLN wurde am 12. März 2008 im Ottweiler Landratsamt unterschrieben. In der Marienhaus GmbH, die in dieser Form bereits seit dem Jahre 1903 existierte, arbeiteten damals noch Ordensfrauen der Waldbreitbacher Franziskanerinnen aktiv in der Geschäftsführung und in den Gremien des katholischen Sozial- und Gesundheitskonzerns mit.

Mit dem Kauf der Klinikgesellschaft des Landkreises Neunkirchen (KLN) erwarb Marienhaus die beiden Kliniken an den Standorten in Ottweiler und Kohlhof. Schon 2002 hatten die Waldbreitbacher das St. Josef-Krankenhaus in Neunkirchen übernommen, und das Marienkrankenhaus in St. Wendel war ohnehin seit Anbeginn im Besitz von Marienhaus.

Die Marienhaus GmbH realisierte nach dem Kauf der KLN den regionalen Krankenhausverbund „Saar-Ost“ an den drei Standorten

- Kreiskrankenhaus Ottweiler

- Verbundklinik Kinderklinik Kohlhof/St. Josef-Krankenhaus Neunkirchen

- Marienkrankenhaus St. Wendel

Der neue Träger setzte bewusst auf Verbund statt Konkurrenz, um eine wohnortnahe Versorgung zu garantieren und Patiententourismus zu verhindern.

Eines der erklärten Ziele der Marienhaus GmbH war es seinerzeit, die „Balance zu halten zwischen Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit – das heißt guter und fairer Umgang mit Patienten, Mitarbeitern und Partnern.“

Eines der erklärten Ziele der Marienhaus GmbH war es seinerzeit, die „Balance zu halten zwischen Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit – das heißt guter und fairer Umgang mit Patienten, Mitarbeitern und Partnern.“

Die Vorhaben von Marienhaus verliefen zunächst alle wie angekündigt. Am Standort Kohlhof wurde die Marienhausklinik St. Josef Neunkirchen-Kohlhof neu gebaut und auch in Ottweiler wurden die angekündigten Maßnahmen verwirklicht. Im Laufe der nächsten zehn Jahre entwickelte sich die Marienhausklinik Ottweiler zu einem leistungsstarken Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit stetig wachsendem Zuspruch in den einzelnen Kliniken:

- Orthopädie und Unfallchirurgie

- Gefäßchirurgie

- Innere Medizin

- Anästhesiologie

Diese steigende Nachfrage durch Patienten führte dazu, dass bei den Beratungen zum aktuellen Krankenhausplan des Landes für die Jahre 2018 – 2025 die Bettenanzahl von 116 um 36 Betten auf 152 aufgestockt werden sollte. Gleichzeitig wurde die Orthopädische Klinik zum „Zertifizierten Endoprothesen-Zentrum“ ausgebaut. Insbesondere bei der Behandlung von Hüft- und Kniegelenkserkrankungen nahm die Ottweiler Klinik am Ende einen Spitzenplatz im weiteren Umfeld um Ottweiler ein. Das führte auch dazu, dass die Klinik noch bis zu Beginn des Jahres 2020 wirtschaftlich sehr gut aufgestellt war und „schwarze Zahlen“ schrieb.

Marienhaus stellt sich neu auf

Im Jahr 2011 zogen sich die Ordensschwestern der Waldbreitbacher Franziskanerinnen aus Altersgründen aus dem operativen Geschäft zurück und überführten das in ihrem Besitz gehaltene Vermögen in die neu gegründete „Marienhaus Stiftung“.

Die seit 1903 bestehende „Marienhaus GmbH“ wurde aufgelöst.

Zur Integration und Steuerung dieser Sparten innerhalb der Unternehmensgruppe wurde zusätzlich die

Marienhaus Holding GmbH

als Dachgesellschaft gegründet.

Das erste Projekt war das Programm "Fit for Future", das anfangs 2019 zur Restrukturierung von Marienhaus umgesetzt wurde.

Der Generalbevollmächtigte in der Holding

Genau zum Start von "Fit for Future" am 1. Januar 2019 hatte der Marienhauskonzern eine außergewöhnliche Personalie zu vermelden. Ab diesem Tag wurde Dr. Thomas Wolfram als Generalbevollmächtigter der Marienhaus Holding GmbH eingesetzt, dem zugleich die Leitung der Sparte Marienhaus Kliniken GmbH übertragen wurde.

Damit vollzog der Marienhaus-Konzern einen in seiner bisherigen Geschichte einmaligen Schritt, denn er übertrug der Person des Dr. Wolfram sehr umfangreiche Handlungsvollmachten.

Was die Spitze des Marienhaus-Konzernes (Stiftung und Holding) letztendlich dazu bewogen hatte, einen Generalbevollmächtigten für (zunächst) zwei Jahre unter Vertrag zu nehmen, erschließt sich - wie so vieles bei Marienhaus - nicht von selbst. Der Konzern betrieb und betreibt auch hier bis heute eine nach außen völlig verschleierte und intransparente Unternehmenspolitik.

Teil 5. Das Ende des Ottweiler Krankenhauses

Zur Jahreswende 2019/2020 wurde es am Klinikstandort Ottweiler unruhig. Kurz vor Weihnachten machten Schließungsgerüchte die Runde. Diese Gerüchte konkretisierten sich zu ernsten Befürchtungen und alarmierten die Ottweiler Kommunalpolitik. Es gab erste Hinweise, dass der Träger Marienhaus den Ottweiler Standort schließen wolle. In der letzten Sitzung des Jahres 2019 setzte der Bürgermeister daher das Thema Zukunft des Krankenhausstandortes Ottweiler auf die Tagesordnung des Stadtrates und lud den Geschäftsführer der Klinik und zwei Mitglieder des Direktoriums dazu ein, damit sie gegenüber dem Rat und der Öffentlichkeit für Klarheit sorgen konnten.

Der Geschäftsführer informierte über die Rahmenbedingungen der Krankenhauslandschaft in unserer Region, hob die hohe Qualität der medizinischen Fachabteilungen in der Ottweiler Marienhausklinik hervor und erklärte, dass konkrete Stilllegungspläne für den Standort Ottweiler nicht im Raume stünden. Er kündigte jedoch an, dass ab dem Jahr 2020 die beiden Marienhaus-Kliniken St. Wendel und Ottweiler noch enger zusammenarbeiten und als eine Klinik an zwei Standorten miteinander verzahnt würden.

Corona kommt gerade recht

Schon zu Beginn des Monats Januar waren die Erklärungen der Klinikleitung Makulatur.

Während einer Personalversammlung in der Marienhausklinik Ottweiler wurde bekannt, dass in Ottweiler konkrete Vorbereitungen für eine Verlegung der Klinik nach St. Wendel getroffen werden sollen.

Den Umzug organisierte der Krisenstab des Landkreises St. Wendel, der dafür 28 Mitarbeiter und 14 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des THW einsetzte. Die betroffenen Abteilungen in Ottweiler mussten hierfür von jetzt auf gleich oder besser Hals über Kopf ihre Sachen packen. Wie schon in den Jahren zuvor setzte Marienhaus auch diesmal auf absolute Intransparenz. Keine Informationen nach innen und nach außen, sondern nur Direktiven von ganz oben nach unten, die sofort umgesetzt werden mussten. Diese Unternehmenspraxis kann nicht verwundern, denn Klinikspartenchef Dr. Wolfram hatte nach eigenen Worten beobachtet, Zitat: „… dass Marienhaus über viele Jahre hinweg basisdemokratisch geführt“ worden sei Zitatende. Ein Zustand, der ihm offensichtlich zuwider war. Auf dem Waldbreitbacher Chefärztekongress im April 2019 hatte er daher den Chefärzten unmissverständlich klargemacht, dass er dies ändern werde.

Noch im Laufe des Jahres 2020 wurde der Corona-Status des Ottweiler Krankenhauses wieder aufgehoben. Die nach St. Wendel ausgelagerten Abteilungen kehrten jedoch nicht wieder nach Ottweiler zurück. Der Marienhaus-Konzern hat die Coronakrise dazu genutzt, die Marienhausklinik Ottweiler in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach St. Wendel zu verlegen. De facto ist dadurch der Krankenhausstandort Ottweiler als Klinik der Grund- und Regelversorgung Geschichte.

Das Ottweiler Krankenhaus wurde einst aus der Not heraus während einer Typhus-Epidemie geschaffen. 110 Jahre später wurde es ohne Not und zugleich auch ohne jeden Skrupel während einer Corona-Pandemie stillschweigend liquidiert.

Keiner der Damen und Herren aus der Konzernleitung, ob Ordensfrau oder Geschäftsführer, ob Prokurist oder Generalbevollmächtigter hatte in dieser Zeit den Weg nach Ottweiler gefunden.

Keiner hat den Menschen in Ottweiler gesagt, warum ihr erfolgreiches Krankenhaus geschlossen wurde.

.jpg/picture-200?_=17213d391a0)

%20-%20Kopie.jpg/picture-200?_=17232b58b50)

.jpg/picture-200?_=17232b5dd58)